Il catalogo: carta patinata, ego lucido

di un osservatore poco distratto

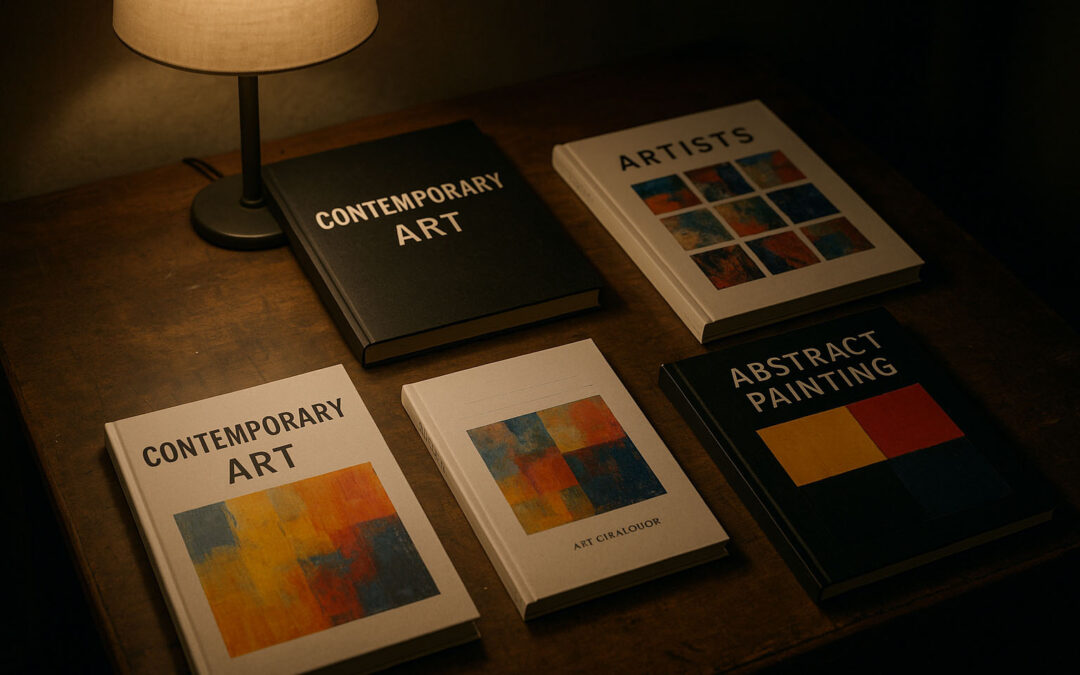

Nella carriera dell’artista contemporaneo “emergente” (che spesso non emerge mai), arriva presto un punto di svolta: la realizzazione del catalogo personale. È una tappa cruciale, una sorta di rito di passaggio. Dopo la collettiva, il premio e il primo incontro col critico, arriva il momento in cui bisogna fissare il proprio percorso, dargli una forma elegante, tangibile, impaginata: il catalogo.

In teoria, il catalogo dovrebbe essere uno strumento serio: raccogliere opere significative, testimoniare un linguaggio, documentare un’evoluzione. Ma nella pratica, è spesso una raccolta disordinata di quadri, citazioni, biografia romanzata e testi critici da discount. Stampato a colori, rilegato con spirale o cucitura a filo refe per chi ha gusti più “museali”, il catalogo non nasce per il pubblico — nasce per l’artista stesso.

È il suo biglietto da visita, il suo altarino laico. Lo porta con sé ovunque: alle mostre, alle fiere, persino nei bar dove spera che il barista, notando la copertina con la sua opera, gli chieda: “Scusi, è lei l’artista?”. È una sorta di documento identitario, come il passaporto. E in effetti, ha spesso la stessa utilità: serve per passare le frontiere dell’autostima.

Ma come nasce questo catalogo? Facile. Si contatta un grafico (spesso sottopagato), si scelgono 30-40 immagini tra quelle già pubblicate ovunque, si scrive una biografia che parte dai primi disegni all’asilo e si chiede a un critico (pagato) un testo che contenga parole come “materia”, “segno”, “introspezione”, “dialettica del vuoto”, e possibilmente anche “ancestrale” e “transizione”.

Il risultato è quasi sempre lo stesso: un volume patinato, pieno di immagini, con testi che dicono tutto e niente, e una sensazione generale di déjà-vu. Il catalogo viene poi stampato in 100 copie, di cui 90 finiranno nel bagagliaio dell’artista, 8 andranno a galleristi che non lo leggeranno, 1 alla biblioteca comunale su richiesta insistente, e 1 rimarrà sempre sul tavolo del salotto, accanto al telecomando.

La funzione vera del catalogo non è promozionale. È terapeutica. Serve a convincere l’artista che la sua carriera è concreta, archiviabile, consultabile. Che se c’è un catalogo, allora esiste. Come se bastasse un codice ISBN a trasformare un hobby in una poetica.

L’arte, in tutto questo, resta una comparsa. I testi la coprono, le foto la abbelliscono, il formato la ingabbia. Ma il catalogo non parla dell’opera. Parla di chi ha bisogno che l’opera sembri importante.

Così, nel grande mercato dell’arte egocentrica, il catalogo è il souvenir perfetto: carta patinata, ego lucido, e il silenzio ben stampato tra le righe.