La rivista d’arte che ti recensisce — se paghi

di un osservatore poco distratto

C’è un nuovo genere letterario in forte crescita: la recensione personalizzata, ovvero un testo critico a pagamento, impaginato come se fosse uscito da un’importante rivista, scritto con frasi altisonanti e vaghe abbastanza da sembrare universali. Un pezzo che sembra profondo, ma che in realtà non dice nulla. Ed è proprio quello che il sistema vuole.

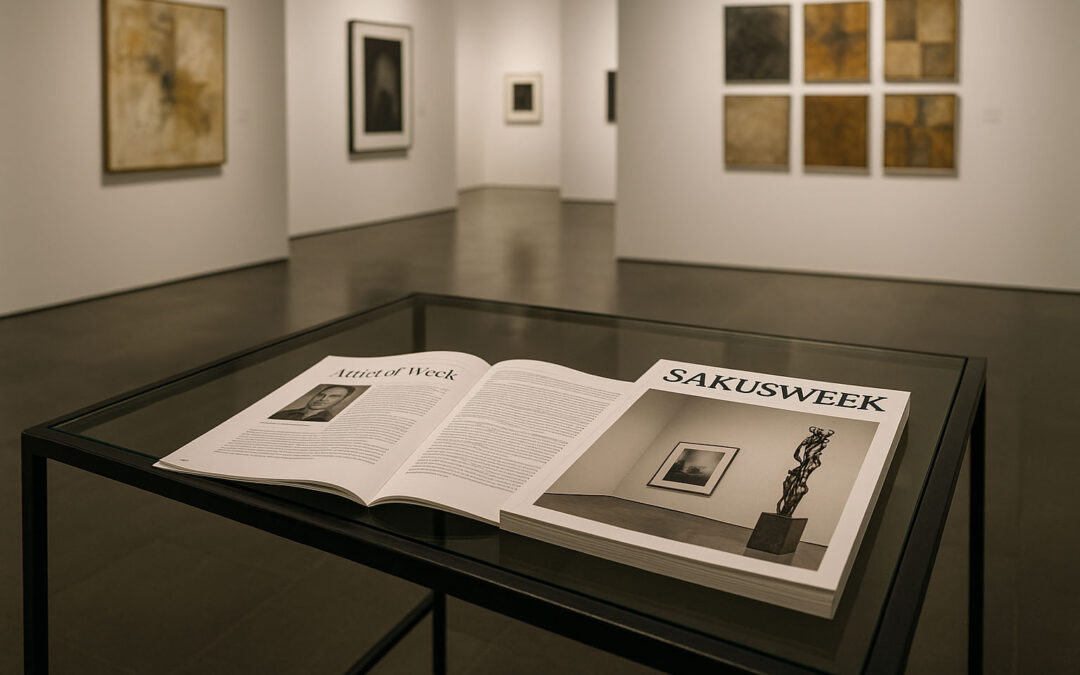

L’artista contatta (o viene contattato da) una redazione. Redazione, si fa per dire: spesso è una persona sola con una casella Gmail, un logo prelevato da internet e un sito “internazionale” pieno di testi copiati da Wikipedia. Gli propongono un’intervista, una pubblicazione, magari una copertina digitale. Tutto molto prestigioso. Ma prima serve “un contributo per la pubblicazione”.

Il contributo può variare: 150 euro per un’intervista base, 300 per un approfondimento, 500 per la cover story. A scelta, con sconti se si accetta anche la traduzione inglese. L’artista, lusingato, accetta. Si sente finalmente “riconosciuto”, e poco importa se le domande sono sempre le stesse: “Qual è il messaggio della tua arte?”, “Chi ti ispira?”, “Cosa significa per te la creatività?”. Le risposte? Vanno bene tutte, tanto nessuno le legge davvero.

Il testo viene pubblicato. L’artista lo condivide sui social, scrive “intervista sulla prestigiosa rivista X”, ringrazia la redazione e incassa i like. Ma la rivista, in realtà, non esiste. Non è distribuita, non è letta, non ha un vero pubblico. È solo una vetrina a pagamento, dove tutti sono “geniali”, “unici”, “potenti”, “visionari” — purché paghino.

Il meccanismo è perfetto: l’artista paga per farsi dire quello che vuole sentirsi dire. Il critico non critica, descrive. L’editore non seleziona, propone pacchetti. È l’editoria dell’autocompiacimento: una lunga carezza pubblicitaria travestita da discorso culturale.

E così la recensione diventa promozione, il testo critico si fa marchetta, e il confine tra valore e vanità scompare. Le vere riviste d’arte — quelle con rigore, confronto, analisi — sono sempre più rare, schiacciate tra l’indifferenza e il mercato. Quelle false, invece, proliferano. Perché non servono a capire, ma a vendere un’illusione di riconoscimento.